部門紹介

臨床工学科

臨床工学科は、患者様に最適な医療を提供するため、医師や看護師、他の医療スタッフと密接に協力しながら、医療機器の操作・管理を行い、医療現場を支えています。

部署人数

臨床工学技士:6名(男性5名、女性1名)

透析技術認定士取得者:4名

臨床工学技士の役割

当院の臨床工学技士は、透析機器、人工呼吸器、輸液ポンプなど、多岐にわたる高度医療機器の操作と管理を担当し、医療機器の定期点検やトラブル対応を通じて、患者様に安心・安全な治療を提供できるよう日々努めています。また、院内で対応可能な機器の修理にも迅速に対応し、治療の継続が妨げられないよう配慮しています。

業務内容

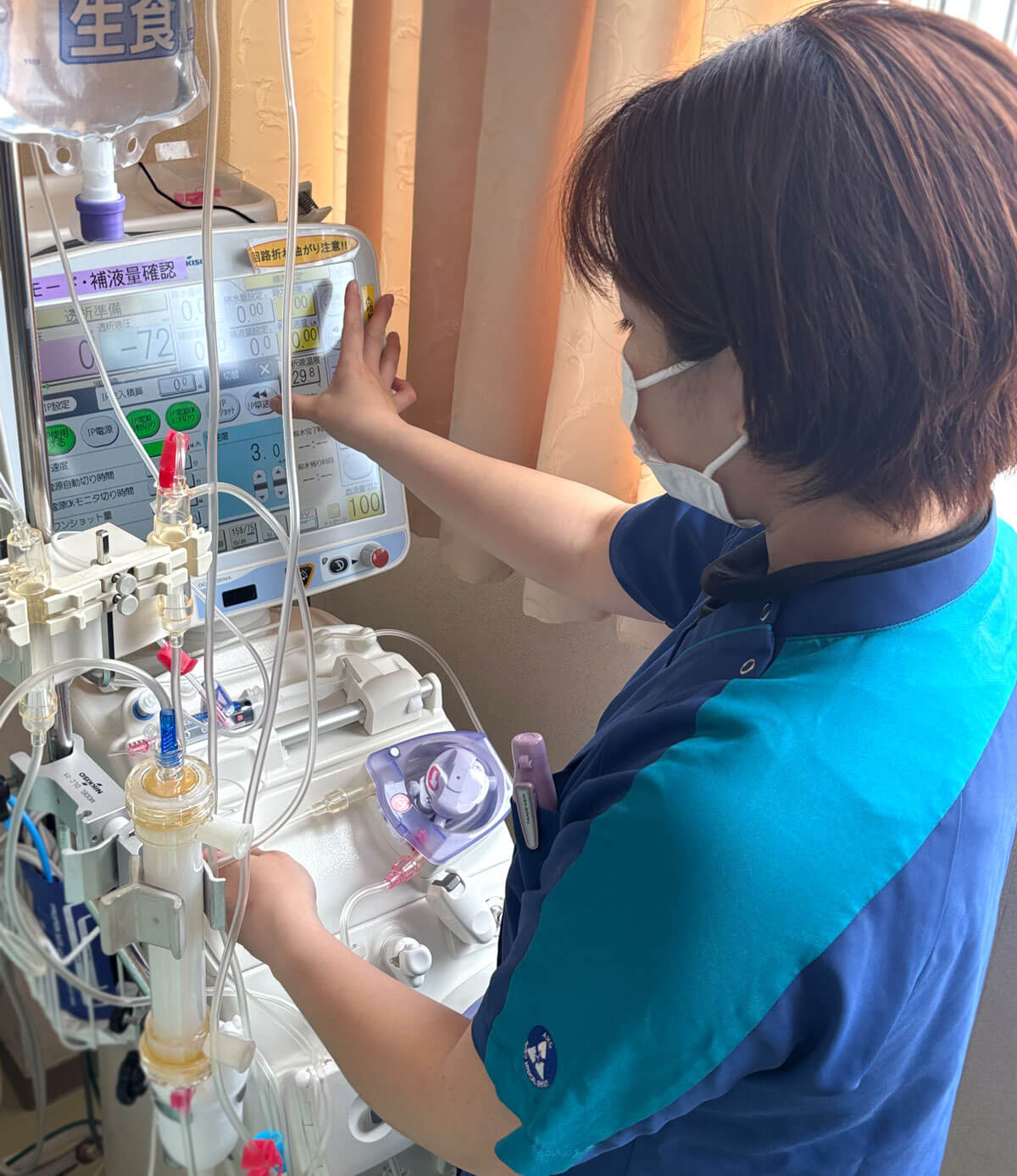

透析業務

透析治療は、患者様の生活に深く関わる重要な治療です。臨床工学技士は、透析装置の操作とともに、治療中の患者様の体調をしっかり見守り、安心して治療を受けられる環境を整えています。その他機械トラブル等の、万が一の事態にも迅速に対応することで、患者様の安全を守っています。

さらに、透析に使用する水の管理も、透析技士の重要な役割の一つです。透析用水は非常に高い純度が求められるため、定期的な水質検査と水処理装置のメンテナンスを行い、常に安全な水を供給するよう細心の注意を払っています。

また、透析機器の保守点検や、患者様に安心して治療を受けていただくための定期的な装置管理も大切な業務です。患者様と向き合いながら、より良い透析治療を提供できるよう技術を磨き続けています。

当科では、看護師と協力してVA(バスキュラーアクセス)管理チームと検査データ管理チームを運営しています。

・VA管理チーム

VA管理チームは、日々の観察や検査データを通じて、透析に欠かせないVAの異常を早期に発見し、医師や看護師などのスタッフと協力しながら患者様のVA保全に努めています。

・検査データ管理チーム

検査データ管理チームでは、採血やレントゲン、心電図などのデータを管理し、異常を早期に発見できるよう努めています。

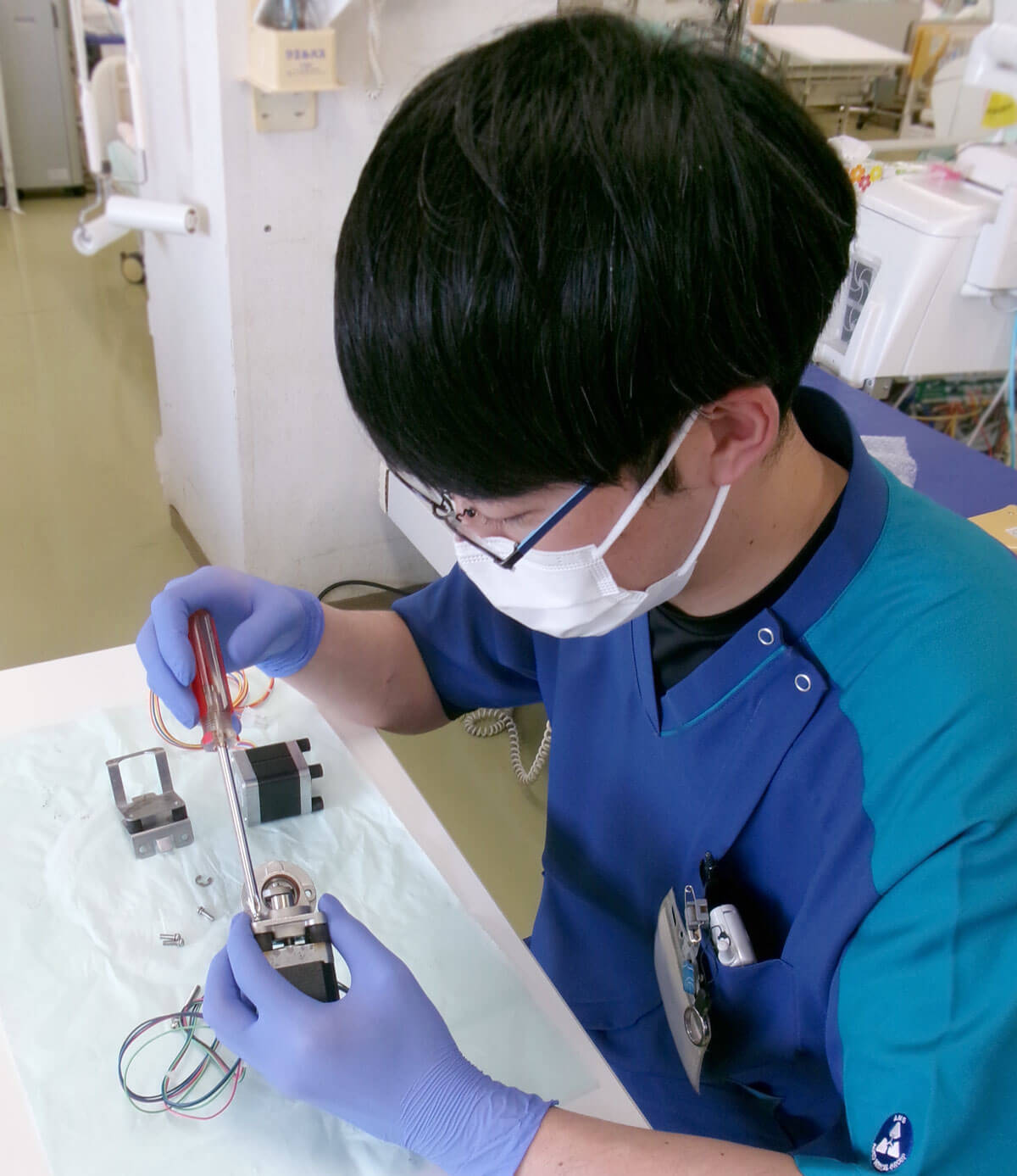

医療機器保守点検業務

医療機器の安全な使用を支えるための保守点検も、臨床工学技士の大切な役割です。人工呼吸器、輸液ポンプ、除細動器など、患者様の生命に直接関わる機器をはじめ、酸素、医療ガスの供給を行うマニホールドシステムの管理・点検、酸素ボンベの点検を行い、万が一の故障を防いでいます。また、機器の異常を早期に発見し、修理や交換を即座に行うことで、医療スタッフが安心して使用できる環境を提供しています。

私たちは、機器のトラブル対応だけでなく、医療スタッフ向けのトラブルシューティング研修も行い、医療機器の安全な使用を促進しています。患者様の安全を第一に考え、日々の業務を通じて医療現場を支えています。

手術室業務

手術室では、手術に使用する医療機器の準備・保守点検を行い、手術が安全かつスムーズに進行するようサポートしています。手術前には麻酔器や電気メス、手術台などの機器の動作確認を行い、万全の状態で手術に臨めるよう準備しています。

現在臨床工学科では整形外科手術において、医療機器の操作や清潔補助業務を通じて手術支援を行っています。

具体的には、椎体管固定術(PLF、PLIF、TLIF)や経皮的椎体形成術(BKP)などの脊椎手術における、神経モニタリングシステムやバイポーラシーラーの準備・接続等を担当しています。

・神経モニタリングシステム

脊椎手術中に神経が損傷されないよう、神経機能をリアルタイムで確認する装置です。これにより、手術中のリスクを最小限に抑えます。

・バイポーラシーラー

生理食塩水を使って出血を抑えながら、組織の温度を上げずに止血を行う装置です。手術中の視界を確保し、安全な手術を支援します。

また、経皮的椎体形成術(BKP)では、骨粗鬆症や外傷による椎体圧迫骨折に対し、バルーンを挿入して骨を持ち上げ、その空間にセメントを注入して固定します。臨床工学技士は、清潔野でのセメントの調合・注入を担当し、医師や看護師と協力して安全な手術をサポートします。

高圧酸素治療業務

高圧酸素治療は、高圧酸素治療装置の中を大気圧より高い気圧(2~2.5気圧)まで高め、100%の高濃度酸素を体内に取り込むことで全身に酸素を行き渡らせる治療法です。

治療には1回60分、加圧と減圧に約10~15分かかるため、80~90分程度を要します。

主な適応疾患

・脳梗塞

・減圧症または空気塞栓

・急性末梢血管障害

・突発性難聴

・脊髄神経障害

・腸閉塞

・急性一酸化酸素中毒 など

当院では装置の点検、操作、患者さんへの治療説明、治療前のボディチェック、また治療に関しても臨床工学技士が操作を行っています。